「OSI参照モデルって結局何のためにあるの?」「7階層を覚えるのが苦手…」そんな悩みを抱えていませんか?

ネットワークの基礎として必ず登場するこのモデルですが、抽象的でとっつきにくいのも事実です。

本記事では、初心者にもわかりやすく、OSI参照モデルの各層の役割から実際の活用例まで丁寧に解説。

暗記だけで終わらせない“本質的な理解”ができるようになります。

この記事を読めば、OSI参照モデルの「なぜ」がスッキリ解決します。

この記事は以下のような人におすすめ!

- OSI参照モデルとは何か知りたい人

- 7階層のそれぞれの役割がわからない

- TCP/IPモデルの違いがわからず混同している

OSI参照モデルとは

OSI参照モデル(Open Systems Interconnection Reference Model)は、異なるメーカーやシステム間でネットワーク通信を円滑に行うために定められた、国際標準の通信モデルです。

通信を7つの階層に分け、それぞれの階層がどのような役割を担っているかを明確にすることで、複雑なネットワークの仕組みを理解しやすくしています。

このモデルを学ぶことで、ネットワークの構造や各機能の位置づけが把握しやすくなり、トラブルシューティングやセキュリティ対策の知識にも応用できます。

1-1. 背景と目的

OSI参照モデルの背景には、ネットワーク技術の進化とともに複雑化した通信環境を、誰でも理解しやすいように整理・標準化したいという目的がありました。

1970〜80年代、多くのベンダーが独自の通信プロトコルを使用していたため、機器同士の互換性がなく、相互接続が非常に困難でした。

そのため、国際標準化機構(ISO)は通信の共通ルールを定める必要性を感じ、OSI参照モデルを策定しました。

1-1-1. OSI参照モデルの誕生と必要性

OSI参照モデルは、1984年にISO(国際標準化機構)によって正式に採用されました。

当時はメーカーごとに通信方式がバラバラで、異なる機器同士が接続できない「ネットワークの孤島化」が大きな問題となっていたのです。

この課題を解決するために、共通の「言語」としてOSI参照モデルが必要とされました。

モデルは7階層に分かれ、それぞれの階層で特定の機能を分担させることで、通信の流れを体系的に捉えることが可能になります。

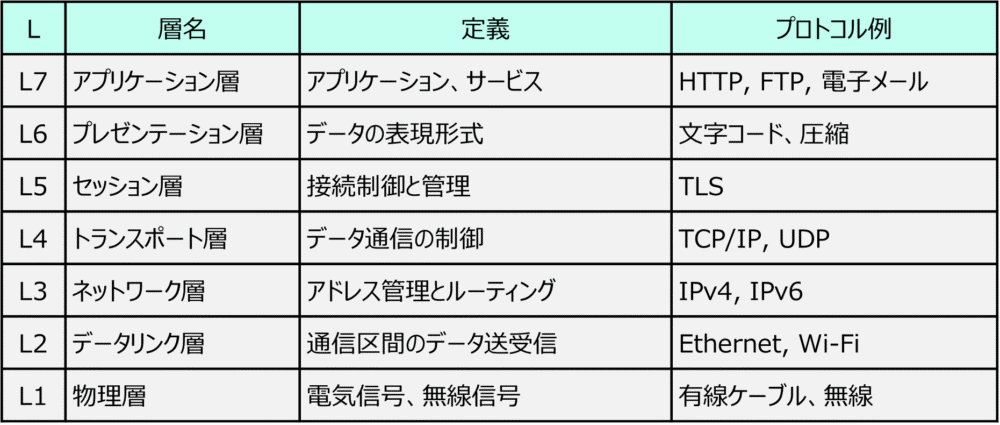

| 階層 | 名称(英語) | 主な役割 |

|---|---|---|

| 1 | 物理層 | ケーブルや電気信号などの物理的通信手段 |

| 2 | データリンク層 | フレーム化、エラーチェックなど |

| 3 | ネットワーク層 | IPアドレスによるルーティング |

| 4 | トランスポート層 | データの信頼性確保(TCPなど) |

| 5 | セッション層 | 通信の開始・終了の管理 |

| 6 | プレゼンテーション層 | データの変換や暗号化 |

| 7 | アプリケーション層 | ユーザーとアプリ間の通信制御 |

このように、OSI参照モデルは複雑な通信の流れを可視化し、通信トラブルの原因特定にも役立つため、現在でもネットワークエンジニアの基礎知識として広く活用されています。

1-1-2. ネットワーク標準化の重要性

ネットワークの標準化とは、異なる機器やソフトウェアがスムーズに通信できるようにするための共通ルールを定めることです。

OSI参照モデルが果たす役割はまさにこの「標準化の土台」です。

なぜ標準化が重要なのかというと、以下のような理由があります:

- 互換性の確保:異なるメーカーの製品でも通信が可能

- トラブルシューティングの容易化:どの層に問題があるのかを切り分けやすい

- 教育や理解の促進:通信の全体像を段階的に理解できる

- 技術開発の基盤:新しいプロトコルやサービス開発の指針となる

したがって、OSI参照モデルは単なる理論モデルではなく、現代のネットワーク社会に不可欠な「共通言語」として広く認識されています。

7つの階層の詳細解説

OSI参照モデルでは、通信機能を7つの階層に分けており、それぞれが異なる役割を担っています。

このセクションでは、それぞれの階層についてわかりやすく解説します。

2-1. 第1層:物理層(Physical Layer)

2-1-1. 役割と機能

物理層は、OSI参照モデルの最下層であり、データをビット(0と1)として実際の物理媒体に送受信する役割を担います。

信号の種類やケーブルの規格など、通信の物理的な側面を定義する重要な階層です。

主な機能は以下の通りです:

- 電気信号や光信号による通信

- 物理的な接続とタイミングの管理

- ケーブルやコネクタの仕様決定

この層がしっかりしていなければ、上位層のデータ通信も成り立ちません。

2-1-2. 使用される機器と媒体

物理層で使用される主な機器や通信媒体は以下のとおりです:

- LANケーブル(UTP、STP、光ファイバーなど)

- ハブ(単純な信号中継装置)

- 無線電波(Wi-FiやBluetooth)

つまり、物理層は私たちが目にする「ケーブル」や「ハードウェア」に直結している層です。

2-2. 第2層:データリンク層(Data Link Layer)

2-2-1. フレームの構造とエラー検出

データリンク層では、物理層で送信されたビット列を意味のある単位「フレーム」にまとめて扱うことで、通信の正確性を高めます。

また、エラー検出と訂正の機能も備えています。

フレームの主な構成:

- 宛先MACアドレス

- 送信元MACアドレス

- データ本体

- エラーチェック用のFCS

なぜなら、物理層では誤りが発生する可能性があるため、データリンク層でその補正を行う必要があるのです。

2-2-2. MACアドレスとスイッチの役割

MACアドレスは、ネットワーク機器に割り当てられた一意の識別子で、LAN内での通信相手の特定に使用されます。

一方、スイッチは以下の役割を果たします:

- フレームのMACアドレスをもとに宛先を判断

- 適切なポートへフレームを転送

- ブロードキャストやユニキャスト通信の制御

データリンク層は、ローカルネットワーク内の通信の管理者と言えるでしょう。

2-3. 第3層:ネットワーク層(Network Layer)

2-3-1. ルーティングとIPアドレスの概念

ネットワーク層では、異なるネットワーク間でのデータ転送(ルーティング)が行われます。

ここで登場するのが「IPアドレス」です。

IPアドレスの特徴:

- ネットワーク内の論理的な住所

- グローバル通信に不可欠

- IPv4とIPv6の2種類が存在

つまり、ネットワーク層は「データの道しるべ」として機能しています。

2-3-2. パケット転送の仕組み

この層でのデータ単位は「パケット」であり、ルーターを介して最適な経路で目的地まで転送されます。

転送の流れ:

- 宛先IPアドレスを確認

- 最適なルーターを選択

- 順に転送して宛先へ到達

この階層のおかげで、インターネットが広域でつながるのです。

2-4. 第4層:トランスポート層(Transport Layer)

2-4-1. TCPとUDPの違いと役割

トランスポート層は、OSI参照モデルの中でも特に重要な階層で、通信の信頼性やデータの順序を保証する役割を担います。

代表的なプロトコルには、TCP(Transmission Control Protocol)とUDP(User Datagram Protocol)があります。

| プロトコル | 特徴 | 適した用途 |

|---|---|---|

| TCP | 信頼性が高い、再送・順序保証あり | Webアクセス、メール送信など |

| UDP | 軽量で高速、順序保証なし | ストリーミング、オンラインゲームなど |

つまり、TCPは「確実に届けたいデータ」、UDPは「多少の欠落があってもリアルタイム性が重要なデータ」に適しています。

2-4-2. ポート番号とセッション管理

トランスポート層では、ポート番号を使って複数のアプリケーションとの通信を区別します。

例えば、同じPCでWebブラウザとメールソフトが同時に通信していても、それぞれ異なるポート番号を使うことで混在しません。

また、TCPでは「セッション管理」によって、通信の開始・維持・終了を適切に制御します。これにより、信頼性の高い通信が実現されるのです。

2-5. 第5層:セッション層(Session Layer)

2-5-1. セッションの確立と維持

セッション層は、通信の「会話の始まりから終わりまで」を管理する層です。

たとえば、ログイン状態の維持や、継続的なデータ交換が行われるような場面で活躍します。

主な役割:

- 通信の開始・終了の制御

- 双方向通信の管理

- 接続の再開処理のサポート

この層のおかげで、ユーザーが安定してサービスを利用できます。

2-5-2. データ同期とチェックポイント

セッション層では、大量のデータをやり取りする際に「チェックポイント」を設けて同期をとることがあります。

これにより、万が一エラーが発生した場合でも、途中から再開できる仕組みが可能になります。

つまり、セッション層は「信頼性と効率性を両立する潤滑油」のような役割を果たしています。

2-6. 第6層:プレゼンテーション層(Presentation Layer)

2-6-1. データ形式の変換と暗号化

プレゼンテーション層は、送信者と受信者が互いに理解できるデータ形式に変換する役割を担います。

たとえば、異なるOS間での文字コードや画像形式の違いを調整する場面で使われます。

また、暗号化・復号化の処理もこの層の機能に含まれます。これにより、安全なデータのやり取りが実現します。

2-6-2. 圧縮技術とその利点

プレゼンテーション層では、データ圧縮も重要な機能です。圧縮によって、通信量が減少し、ネットワーク帯域の効率的な利用が可能になります。

例:

- テキスト圧縮(gzip)

- 画像圧縮(JPEG、PNG)

このように、プレゼンテーション層は通信効率と互換性を高める役割を果たします。

2-7. 第7層:アプリケーション層(Application Layer)

2-7-1. ユーザーとネットワークのインターフェース

アプリケーション層は、OSI参照モデルの最上位に位置し、ユーザーが直接触れる通信の窓口です。

Webブラウザ、メールソフト、FTPクライアントなどがこの層にあたります。

主な役割:

- アプリケーションとネットワークの橋渡し

- ユーザー要求の処理

- ネットワークサービスの提供

つまり、この層がなければ、ユーザーはインターネットやネットワークを利用することができません。

2-7-2. 主要なプロトコルとその用途

アプリケーション層では、さまざまなネットワークアプリケーション向けのプロトコルが利用されます。

| プロトコル | 用途 |

|---|---|

| HTTP | Webページ閲覧 |

| SMTP | メール送信 |

| DNS | ドメイン名の名前解決 |

| FTP | ファイル転送 |

このように、アプリケーション層は日常的に使っているネットサービスを支える最も身近な層と言えるでしょう。

OSIモデルとTCP/IPモデルの比較

ネットワークを理解するうえで、「OSI参照モデル」と「TCP/IPモデル」はどちらも重要な概念です。

これらはどちらも通信プロセスを階層化して整理するためのモデルですが、構造や考え方に違いがあります。

この章では、両モデルの違いと共通点、さらに実際のネットワークでの適用例をわかりやすく解説します。

3-1. 両モデルの相違点と共通点

まずは、「OSI参照モデル」と「TCP/IPモデル」の構造を比較してみましょう。

| 概念 | OSI参照モデル(7階層) | TCP/IPモデル(4階層) |

|---|---|---|

| アプリ層 | アプリケーション層 | アプリケーション層 |

| 表現層 | プレゼンテーション層 | |

| セッション層 | セッション層 | |

| トランスポート層 | トランスポート層 | トランスポート層 |

| ネットワーク層 | ネットワーク層 | インターネット層 |

| データリンク層 | データリンク層 | ネットワークインターフェース層 |

| 物理層 | 物理層 |

3-1-1. 共通点:

- 両者ともに階層構造で通信の役割を整理している。

- 各階層が独立しており、変更が上位・下位に影響しにくい設計。

- トラブルシューティングや設計時に通信を段階的に分析できるメリットがある。

3-1-2. 相違点:

- OSI参照モデルは理論重視、TCP/IPモデルは実装重視。

- OSIでは7階層で細かく分類されているのに対し、TCP/IPはより実用的な4階層に簡略化。

- TCP/IPモデルは、インターネットのプロトコル群の標準モデルとして現在も広く使用されている。

したがって、OSI参照モデルは「通信の理解を深める教育的なモデル」として、TCP/IPモデルは「実際に使われている実装モデル」として位置づけられます。

3-2. 実際のネットワークでの適用例

実際のネットワーク環境では、TCP/IPモデルが主に使用されていますが、その考え方を理解するためにOSI参照モデルの7階層構造がよく用いられます。

3-2-1. 例:Webサイトにアクセスする流れ(HTTP通信)

| OSI層 | 対応するプロトコル・技術 |

|---|---|

| アプリケーション層 | HTTP, HTTPS, DNS |

| プレゼンテーション層 | 暗号化(TLS/SSL)、文字コードの変換など |

| セッション層 | 通信セッションの開始と終了 |

| トランスポート層 | TCP(信頼性のあるデータ転送) |

| ネットワーク層 | IP(ルーティング処理) |

| データリンク層 | Ethernet, PPP(物理ネットワークへの接続) |

| 物理層 | ケーブル、電波などの物理媒体 |

このように、実際の通信では複数の階層が連携してデータをやり取りしています。

だからこそ、OSI参照モデルで各層の役割を理解することは、ネットワークトラブルの分析や、セキュリティ対策を行う上で大きな助けになります。

OSI参照モデルの実用性と限界

OSI参照モデルは、ネットワークの構造を階層的に理解するための理論的枠組みとして非常に有効ですが、すべてが現実のネットワーク運用と完全に一致しているわけではありません。

この章では、理論と実践のギャップ、そして現代のネットワーク環境におけるOSI参照モデルの位置づけについて解説します。

4-1. 理論と実践のギャップ

OSI参照モデルは通信を7つの階層に分けて明確化していますが、実際のネットワークシステムでは、この7階層すべてが個別に意識されることは多くありません。

4-1-1. 主なギャップの例:

- プレゼンテーション層やセッション層の省略: 実装上ではアプリケーション層に統合されている場合が多く、個別に扱うことが少ない。

- TCP/IPモデルとの混同: 実際のプロトコル設計や通信設計は、OSI参照モデルではなくTCP/IPモデルに準拠して行われる。

- ハイブリッドな実装: ネットワーク機器やソフトウェアが、複数階層の機能をまとめて提供していることがある(例:ルーターがL3・L2両方の機能を持つ)。

このように、OSI参照モデルは「理論的枠組み」であり、実用面では柔軟に解釈・適用されているのが現状です。

とはいえ、このモデルがあることで、トラブルシューティングや教育の現場では、通信問題の切り分けや技術の理解に大きく役立っています。

4-2. 現代のネットワークにおける位置づけ

現代のネットワーク環境において、OSI参照モデルは依然として基礎理論として重要な位置づけにあります。

特に以下のような場面で活用されています:

4-2-1. OSI参照モデルの活用例:

- トラブルシューティング: どの層に問題があるかを切り分けて対応する際の判断基準として活用。

- ネットワーク設計・構築: 各階層ごとの役割を明確にしたうえで、機器やソフトウェアを選定。

- セキュリティ対策: 各階層ごとに異なる攻撃手法や防御策が存在するため、階層的理解が不可欠。

- 新人教育・資格試験対策: 基礎知識として広く学習され、CCNAなどの資格でも出題頻度が高い。

つまり、現代のネットワーク技術が進化しても、OSI参照モデルは理解の土台として欠かせない存在なのです。

しかしながら、常に現実の技術に完全にマッチするわけではないため、学ぶ側も「実務との違いを知る」という意識が重要です。

学習者向けの理解促進ポイント

「OSI参照モデル」は、ネットワークの基礎を学ぶうえで欠かせない理論ですが、7階層もあるため初学者には覚えづらく感じることもあります。

そこでこの章では、各層の覚え方や、実生活にたとえたわかりやすい解説を通じて、より深い理解を促すコツをご紹介します。

5-1. 各層の覚え方と関連付け

OSI参照モデルの7階層を覚えるために、語呂合わせやキーワードの関連付けが非常に効果的です。

以下に、覚えやすい語呂や各層のキーワードをまとめました。

5-1-1. 覚え方の例(下位層から上位層へ)

「物でデカいネットの虎、せっかくプレゼントあげたのに」

| 番号 | 名称 | キーワード(覚えるポイント) |

|---|---|---|

| 第1層 | 物理層 | ケーブル、電気信号 |

| 第2層 | データリンク層 | MACアドレス、スイッチ |

| 第3層 | ネットワーク層 | IPアドレス、ルーティング |

| 第4層 | トランスポート層 | TCP/UDP、ポート番号 |

| 第5層 | セッション層 | セッション確立、同期制御 |

| 第6層 | プレゼンテーション層 | データ形式変換、暗号化 |

| 第7層 | アプリケーション層 | Webブラウザ、メールソフトなど |

このように、各層を実際の役割や通信内容と結びつけて覚えることが理解の近道です。

5-2. 実世界の例を用いた説明

「OSI参照モデル」は理論上のモデルですが、現実のコミュニケーションに置き換えると理解しやすくなります。

ここでは、日常の「手紙のやり取り」にたとえて説明します。

5-2-1. 手紙にたとえたOSI参照モデル:

| OSI層 | 手紙のやり取りにたとえると |

|---|---|

| アプリケーション層 | 手紙を書く目的(恋文、請求書など) |

| プレゼンテーション層 | 手紙の言語やフォーマット(日本語、英語) |

| セッション層 | 手紙のやりとりの開始・終わりのタイミング |

| トランスポート層 | 配達中の手紙が届いたかどうかを確認する人 |

| ネットワーク層 | 配送先の住所を確認して最適なルートで配送 |

| データリンク層 | 郵便局の仕分け作業 |

| 物理層 | 郵便バイクや車で物理的に運ぶ |

このように、抽象的な通信概念も、身近な例に置き換えることで理解が深まり、記憶にも定着しやすくなります。

つまり、OSI参照モデルの学習においては、構造だけを暗記するのではなく、「どの層が何をしているのか」「現実ではどう使われているのか」という視点を持つことが非常に重要です。

まとめ

この記事では、「OSI参照モデル」について、各層の役割やTCP/IPモデルとの違い、実用性、そして理解を深めるための学習ポイントなどを総合的に解説してきました。

複雑に感じるネットワーク通信も、OSI参照モデルを通じて階層的に学ぶことで、理解しやすくなることが実感いただけたのではないでしょうか。

6-1. OSI参照モデルの重要性と今後の展望

「OSI参照モデル」は、今日のネットワーク技術においてもなお、基本的なフレームワークとして強い影響力を持っています。

実務でよく使われるTCP/IPモデルと違い、OSIモデルは教育や設計、トラブルシューティングの場面で特に重宝されています。

6-1-1. OSI参照モデルの重要性

- 構造化された理解:通信を階層ごとに整理して考えることで、問題の切り分けや技術の学習がしやすくなる。

- ネットワーク教育の基礎:多くの資格試験や技術教育の場で採用されている。

- セキュリティ対応の軸:各層ごとに異なるセキュリティリスクがあるため、対策を考える上での指標になる。

つまり、OSI参照モデルはネットワークの“言語”であり、“設計図”でもあるといえます。

6-1-2. 今後の展望

現代のネットワークはクラウドやIoT、5Gなど新たな技術の登場によってさらに複雑化しています。

しかし、このような時代だからこそ、OSI参照モデルのような「普遍的な考え方」が重要になります。

たとえば:

- ゼロトラストネットワークの導入では、各層におけるアクセス制御の考慮が必要

- マイクロセグメンテーションの設計でも、トランスポート層やネットワーク層の理解が求められる

このように、OSI参照モデルはこれからの高度なネットワーク設計やセキュリティ戦略においても、変わらぬ価値を持ち続けるでしょう。

最後に、初心者の方もこのモデルを学ぶことで、ネットワークの基礎力がしっかりと身につき、より高度な知識へのステップアップにもつながることをお伝えして締めくくりたいと思います。

IT資格を取りたいけど、何から始めたらいいか分からない方へ

「この講座を使えば、合格に一気に近づけます。」

- 出題傾向に絞ったカリキュラム

- 講師に質問できて、挫折しない

- 学びながら就職サポートも受けられる

独学よりも、確実で早い。

まずは無料で相談してみませんか?